Großes Ochsenauge,

Männchen

Inhausermoos (DAH), 13.07.1999

Maniola

jurtina (Großes Ochsenauge)

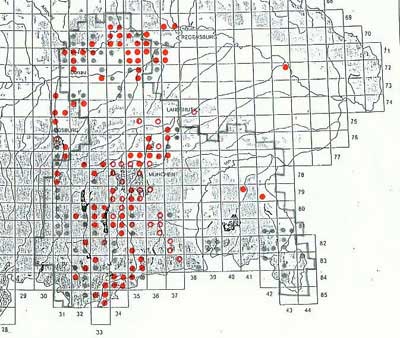

Wird von S nach N häufiger. Vom Alpenraum abgesehen (obere Höhengrenze

bereits bei etwa 1000m) überall eine der häufigeren Arten, ähnlich dem

Schachbrett jedoch im östlichen Oberbayern auffallend selten geworden.

Fehlt dort über weite Strecken gänzlich , z.B. um Taufkirchen (M-L), Grafing

(EBE),

Rosenheim (RO), Wasserburg am Inn (RO), Oberneukirchen (MÜ) und Traunreut (TS). Im

Unterbayerischen Hügelland dagegen noch in weitester Verbreitung. Fliegt Juni - August,

erscheint aber im

Alpenvorland wie der Schornsteinfeger etwa 2 Wochen früher als auf den Schotterplatten. Im Hochsommer 1989 zu Tausenden auf

Schafweiden am Mallertshofer Holz bei Eching, 1994 überaus zahlreich im

Freisinger Moos. Eifriger Blütenbesucher, sehr gerne z.B. an Kratzdisteln

(Cirsium arvense, C. palustre).

Ähnliche Art: Kleines Ochsenauge

|

Flugzeit: |

01.06. (2002) |

- |

10.09. (1997) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1548 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

17 (46/30/18/7/1) |

|||||||||||||||

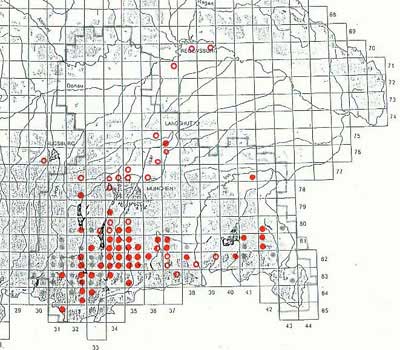

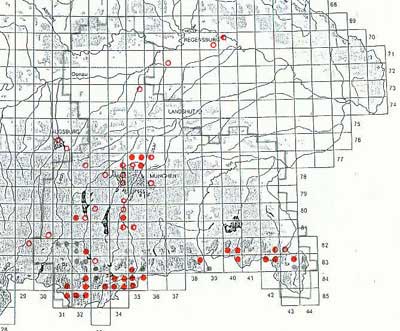

Verbreitung vom Großen Ochsenauge in Oberbayern

Männchen vom Großen Ochsenauge

Isarauen bei Fischerhäuser (M-L), 23.07.2006

Großes Ochsenauge,

Raupe

Gaden, Freisinger Buckel

(ED), 07.06.1998

Großes Ochsenauge, Paarung (Weibchen oben)

Rohrenfeld, Donauauen (ND), 08.07.1994

Großes Ochsenauge, Männchen

Ismaninger Moos (M-L), 16.07.1999

Kleines Ochsenauge (Hyponephele

lycaon), Weibchen

Steinfeld (Niederösterreich), 28.08.1997

Hyponephele

lycaon (Kleines Ochsenauge)

In Oberbayern ausgestorben, offenbar durch Zerstörung

und Schwund seines Lebensraumes. Einst sehr lokal auf Heideflächen der nördlichen

Münchener Schotterebene, zuletzt am 05.07.1962 auf der Garchinger Heide

von Eisenberger nachgewiesen.

RL D: 2 RL By: 0 (Av/A: -)

Schornsteinfeger

Oberschleißheim,

Berglwald (M-L), 23.06.1994

Aphantopus

hyperantus (Schornsteinfeger)

Im Flachland eine der häufigsten Arten,

dort in weitester Verbreitung, im Alpenraum nur lokal v.a. in den Tallagen

(obere Höhengrenze gewöhnlich bereits bei etwa 1000m).

Flugzeit Mitte Juni bis Anfang August, im Alpenvorland etwa 2 Wochen früher

als auf den niedriger gelegenen Schotterplatten. Eifriger Blütenbesucher, saugt sehr gerne am

Jakobs-Kreuzkraut, Weidenblättrigem Ochsenauge, Dost, Thymian etc

|

Flugzeit: |

07.06. (2003) |

- |

23.08. (1996) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1400 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

4 (37/4/3/5/4) |

|||||||||||||||

Schornsteinfeger

Oberschleißheim,

Mallertshofer Holz (M-L), 25.07.1992

Aphantopus hyperantus, Paarung (unten Männchen)

München,

Schwarzhölzl (M), 24.07.1997

Geretsried, Babenstubener Moore

(TÖL)

Lebensraum des Großen Wiesenvögelchens und

zahlreicher weiterer moorbewohnender Tagfalterarten

Coenonympha tullia

Sindelsbachfilz (WM), 05.07.1993

Bucher Moor (AÖ),

Wollgrasblühaspekt Ende Mai,

dort ein heute völlig isoliertes Vorkommen

des Großen Wiesenvögelchens

Großes

Wiesenvögelchen

Bad Tölz,

Ellbachmoor (TÖL), 13.06.1999

Coenonympha

tullia (Großes Wiesenvögelchen)

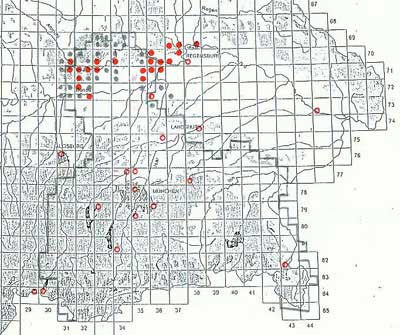

Oberbayernweit stark rückläufig. Regional im oberbayerischen Voralpenland

noch recht häufig, so in den moorreichen Gegenden des Ammer-Loisach-Hügellandes.

Im nördlichen und östlichen Voralpinen Hügel- und Moorland dagegen nur

noch wenige, verinselte Vorkommen. Auf den Schotterplatten und im

Unterbayerischen Hügelland aktuell nur noch zwei (Relikt-)Populationen,

vollkommen isoliert in einem Quellmoor bei Altötting (individuenstarkes

Vorkommen, vorbildliche Pflege durch den Landschaftspflegeverband) und im Viehlassmoos

bei Gaden (ED), dort infolge weitgehender Nutzungsauflassung im Aussterben

begriffen. Lokal auch in Talvermoorungen im Alpenraum, obere Höhengrenze

bei etwa 900m. Bewohnt Hoch- und Zwischenmoore sowie wollgrasreiche

Kleinseggenrieder. Flugzeit im Juni und Juli. Blütenbesuche sind eher

selten und wurden an Flockenblumen, Weidenblättrigem Alant, Arnika, Großem

Wiesenknopf und Sumpf-Blutauge beobachtet.

RL D: 2 RL By: 2 (T/S: 1, Av/A: 3)

Ähnliche Art: Rostbraunes Wiesenvögelchen, diese oberseits dunkler und

mit weniger weißlichen Flecken auf der Unterseite, v.a. am Vorderflügel.

Unterschiedliche

Lebensraumansprüche, daher wenige Überschneidungen.

|

Flugzeit: |

01.06 (2000) |

- |

18.08. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

850 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

70 (-/39/-/-/-) |

|||||||||||||||

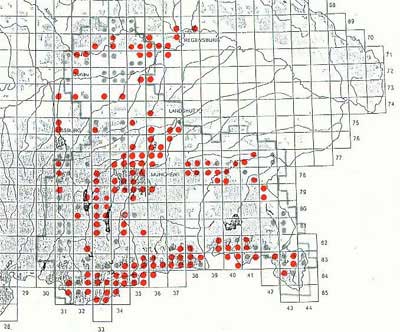

Verbreitung von Coenonympha tullia in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Kleines

Wiesenvögelchen

Oberschleißheim,

Hochmuttinger Heide (M-L), 13.08.2006

Coenonympha

pamphilus (Kleines Wiesenvögelchen)

Weit verbreitet, in allen Naturräumen

eine der häufigsten Arten, obere Höhengrenze bei etwa 1700m. Regional

fehlend, so z.B. um Wasserburg / Inn und Rosenheim (RO). Zwei

Generationen, im Mai / Juni und wieder im August. Besucht eher selten Blüten,

u.a. Margeriten, Rainfarn und Thymian.

|

Flugzeit: |

30.04. (2003) |

- |

30.09. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1700 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

14 (16/26/16/10/5) |

|||||||||||||||

Kleines

Wiesenvögelchen

Gaden, Freisinger Buckel (ED), 07.06.1998

Perlgrasfalter

(Coenonympha arcania)

Oberschleißheim,

Berglwald (M-L), 28.06.1996

Lebensraum des Perlgrasfalters

Berglwald bei Oberschleißheim (M-L)

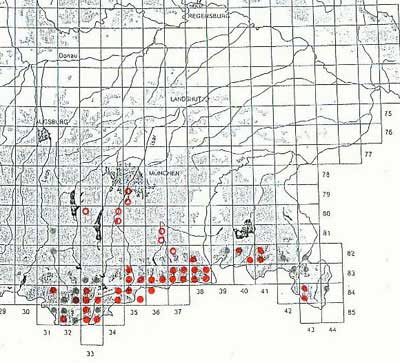

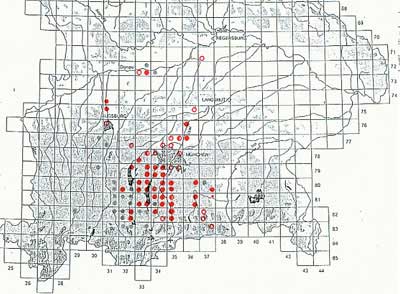

Verbreitung von Coenonympha arcania in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Coenonympha arcania

Gungoldinger Wacholderheide (EI), 20.05.1990

Coenonympha arcania

(Weißbindiges

Wiesenvögelchen)

Auch Perlgrasfalter genannt. Verbreitungsschwerpunkt im Alpenraum (bis

zur Waldgrenze), dort eine der häufigeren Arten. Außerhalb der Alpen nur

lokal häufiger, z.B. in Flussauen und in den Wäldern zwischen Herrsching

und Starnberg sowie um Oberschleißheim (vor allem ehemals waldweidegeprägte Gebiete). Im Donau-Isar-Hügelland deutlich rückläufig, auch

diese Art findet infolge der heutigen intensiven Landnutzung dort kaum

noch geeigneten Lebensraum vor. Dagegen in den Wäldern auf den östlichen

Schotterplatten weiter verbreitet, z.B. in den Wäldern um Isen. Fehlt im

Alpenvorland weitgehend. Flugzeit Juni / Juli. Blütenbesuche sind

eher selten und beschränken sich weitgehend auf Brombeere und Thymian.

RL D: V RL By: V (T/S und Av/A: 3)

|

Flugzeit: |

20.05. (1990) |

- |

11.08. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1700 |

|||||||||||||

|

Verbreitung:

|

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

28 (9/-/31/-/26) |

|||||||||||||||

Coenonympha gardetta

Wildgerlostal (Land Salzburg), 10.07.2006

Coenonympha

gardetta (Alpen-Wiesenvögelchen)

Sehr lokal im Alpenraum, offensichtlich beschränkt auf

das westliche Ammergebirge (Fortsetzung in Schwaben) und die Berchtesgadener Alpen, aktuell (2005) im Wimbachtal

auf Schuttfluren zwischen 900 und 1300m und am Scheinbergjoch bei

Linderhof (1700m) gefunden. Fehlt im Karwendel und Wettersteingebirge.

Flugzeit

Mitte Juni bis Mitte August.

RL D: R RL By: R

Geröllfluren am Wimbachschloß, 900m NN

Wimbachtal (BGL),

Juni 2005

Lebensraum des Alpen-Wiesenvögelchens

Alpen-Wiesenvögelchen

(Coenonympha gardetta)

Villnösstal, Zamser Alm (Südtirol), 26.08.1999

Isar bei Vorderriss

Lebensraum des Rostbraunen Wiesenvögelchen,

des weiteren u.a. Argus-Bläuling und Roter Würfel-Dickkopf

Coenonympha glycerion

Kallmünz, Stadelberg (Oberpfalz), 17.07.1996

Rostbraunes Wiesenvögelchen (Coenonympha

glycerion) an Bergklee

(mit lauernder Krabbenspinne)

Erling-Andechs,

Obere Weiherwiesen (STA),

18.06.1992

Coenonympha

glycerion (Rostbraunes Wiesenvögelchen)

Mit Ausnahme des Fränkischen

Jura in ganz Oberbayern stark rückläufig, auf den Schotterplatten und im Voralpinen Hügel- und

Moorland an vielen früheren Fundorten (u.a. Dachauer Moos, Stadtgebiet München, Mangfalltal, Taubenberg,

Hausham, Miesbach, Geitau) nicht mehr gefunden. Aus dem Unterbayerischen Hügelland

abseits der Donau und generell im östlichen Oberbayern fast völlig

verschwunden, dort inzwischen völlig isoliert z.B.

auf der Alzbrenne bei Tacherting

(TS). Im Jura dagegen auf Heideflächen eine der Standardarten. Im oberbayerischen Alpenraum weitgehend fehlend und nur lokal

in den Tallagen.

Lebensraum sind Kalkmagerrasen (Talflankenheiden,

Flussschotterheiden, Moränenhänge), in den Moorgebieten auch relativ

trockene Pfeifengraswiesen und Torfschwingelrasen, im Alpenraum

Flussschotterheiden und Wiesmahdhänge (bis etwa 900m). Blütenbesuche

sind eher selten, weiß blühende Pflanzen werden bevorzugt, u.a.

Berg-Klee, Margeriten, Kalk-Simsenlilie, daneben Thymian und

Skabiosen-Flockenblume.

RL D: 3 RL By: V (T/S und Av/A: 3)

Einstufung für T/S m.E. unzutreffend, müsste 2 lauten

|

Flugzeit: |

03.06. (1998) |

- |

22.08. (1996) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1080 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

55 (-/-/-/-/5) |

|||||||||||||||

Wald-Wiesenvögelchen

Erling-Andechs (STA), 19.06.1999

Coenonympha

hero (Wald-Wiesenvögelchen)

Ein europaweit bedeutsamer

Verbreitungsschwerpunkt des Wald-Wiesenvögelchens liegt im

oberbayerischen Alpenvorland. Dort zwischen Lech und Inn nicht selten. Im

Bereich der Schotterplatten vom Aussterben bedroht (letzte akut bedrohte

Reliktpopulationen auf der Münchener Ebene im Kreuzlinger Forst,

Forstenrieder Park, Isarauen bei Fischerhäuser und Freisinger Moos. Gänzlich isoliert

auch noch lokal in den Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt. Nicht mehr bestätigt werden konnten u.a. die

Fundorte Schleißheim, Dachauer Moos (Schwarzhölzl), Isarauen bei

Freising, Neuhaus am Schliersee und Leitzachtal. Fehlt im Alpenraum und im östlichen Oberbayern.

Ursprünglich insbesondere in lichten Flussauen beheimatet. Aufgrund

der forstwirtschaftlich geförderten dichteren Bestockung der Wälder und

der "ungebremsten" Sukzession, bedingt durch Flussbaumaßnahmen,

an der Isar durch Sylvensteinspeicher und Tölzer Stausee, sind die

Vorkommen dort wie auch bei Lopinga achine inzwischen weitgehend

erloschen. Entsprechend finden sich die meisten aktuellen Vorkommen auf

Pfeifengraswiesen in den Niedermooren. Dabei handelt es sich vorzugsweise um bultige und mit Faulbaum verbuschte Brachebestände, zumeist mit

dichter Streufilzauflage (z.B. Ergertshauser

Moor). Regelmäßige Streuwiesenmahd schadet dem

Wald-Wiesenvögelchen offensichtlich. Obere Höhengrenze bereits bei etwa 750m.

Flugzeit im Juni. Blütenbesuche sind sehr selten, bisher 2x an der Kugeligen Teufelskralle

und 1x an der Kalk-Simsenlilie beobachtet.

Aktuelle Beobachtungen (2005) aus der Umgebung von Königsdorf (TÖL) und

dem Waldgebiet nördlich Bruckmühl (RO). Letzteres wurde durch

Sturmschäden teilweise völlig verwüstet, wovon nicht nur das

Wald-Wiesenvögelchen stark profitiert.

RL D: 1 RL By: 2 (T/S: 1)

|

Flugzeit: |

24.05. (2000) |

- |

02.07. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

730 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

78 (-/46/-/-/-) |

|||||||||||||||

Idealer Lebensraum für Coenonympha hero:

mit Faulbaum locker verbuschte Pfeifengraswiese

im

Ergertshauser Moor (TÖL), Juni 1999

Wolfratshausen,

Pupplinger Au (TÖL), Juni 1999

Sehr orchideenreicher lichter Schneeheide-Kiefernwald. Infolge mangelnder

Pflege weitgehend mit Wacholder zugewachsen.

Lebensraum von u.a. Waldwiesenvögelchen und Gelbringfalter, des weiteren

Goldener Scheckenfalter, Blaukernauge und Silber-Bläuling. Gutes

Beispiel dafür, dass bloße Unterschutzstellung als Naturschutzgebiet den

Erhalt einer Artengemeinschaft nicht sichern kann. Pflegemassnahmen, am

günstigsten durch Schaf- und Ziegenbeweidung, wären längst

überfällig, um diesen einzigartigen und europaweit bedeutsamen

Lebensraum langfristig zu erhalten (durch den Bau des Sylvensteinspeichers

und des Tölzer Staussees wurden die unterhalb fliegende Flusslandschaft

an der Isar schwer geschädigt) !

Verbreitung von Coenonympha hero in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Isarauen bei Fischerhäuser

(M-L),

durch Aufforstung von Lichtungen stark bedrohtes (Rest-) Vorkommen des Wald-Wiesenvögelchens,

dort in Gesellschaft des Mohrenfalters Erebia aethiops, des Blaukernauges, verschiedener Zipfelfalter (Satyrium spini, Satyrium pruni) und einiger

Perlmuttfalter (u.a. Argynnis adippe, Boloria euphrosyne, Boloria dia, Brenthis ino)

usw

2006 massive Populationsschädigungen durch völlig unsinnige Mulchmahd

der Stromleitungstrasse Anfang Juli.

Moor-Wiesenvögelchen (Coenonympha

oedippus), Weibchen, 19.07.1996

Coenonympha oedippus (Moor-Wiesenvögelchen)

Europaweit eine der seltensten

Tagfalterarten. Sehr lokale Vorkommen in Moorgebieten der

Münchener Schotterebene (Dachauer

und Erdinger Moos), durch weitgehende Zerstörung der Moore zwischen 1900

und 1960 erloschen.

RL D: 0 RL By: 0

Waldbrettspiel

Ingolstadt, Donauauen (IN), 02.05.1993

Pararge aegeria (Waldbrettspiel)

Anspruchslose Waldart. Dementsprechend in weitester

Verbreitung und in allen Naturräumen

eine der häufigsten Tagfalterarten. Zwei Generationen pro Jahr, im Mai

und wieder im August. Besucht sehr selten Blüten, je 1x an Löwenzahn und

Dost beobachtet.

|

Flugzeit: |

03.04. (2002) |

- |

21.09. (1993) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1650 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

18 (13/25/19/9/26) |

|||||||||||||||

Waldbrettspiel

Oberschleißheim,

Korbinianiwald (M-L), 24.07.1992

Pararge aegeria

Kerschlacher Forst (WM), 07.06.1992

Mauerfuchs

Kallmünz, Schloßberg (Oberpfalz), 22.04.2007

Mauerfuchs

(Lasiommata megera)

Unteres

Altmühltal, Essing (Niederbayern), 08.05.1990

Mauerfuchs

Gungoldinger Heide (EI), 25.07.1992

Lasiommata megera (Mauerfuchs)

In der südlichen Frankenalb nicht

selten. Ansonsten keine eigenen Beobachtungen. Besiedelt

(beweidete, geröllreiche) Kalkmagerrasen und Felsfluren. Zwei

Generationen pro Jahr, im Mai und wieder im August. Saugt gerne an

Acker-Witwenblumen und gelben Korbblütlern. Aktuelle Beobachtungen (2005) von einer Bahnböschung bei Neuburg / Donau

(ND) und bei Kösching (EI).

|

Flugzeit: |

01.05. (1990) |

- |

11.08. (1990) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

530 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

100 (-/-/-/-/26) |

|||||||||||||||

Felsdurchsetzte Schafweide bei Oberdolling (EI), Mai

2005

hier fühlt sich der Mauerfuchs wohl

Braunauge, Männchen (mit Schnecke)

Oberschleißheim, Berglwald

(M-L), 27.06.1999

Lasiommata maera (Braunauge)

Im Alpenraum mit die häufigste

Tagfalterart. Ansonsten ähnlich wie der Gelbringfalter und das

Wald-Wiesenvögelchen einst v.a. in den Flussauen bzw. in durch Beweidung

aufgelichteten Wäldern weiter verbreitet. Durch Verschwinden dieser in

manchen Landkreisen (z.B. Starnberg und München) weit verbreiteten Nutzungsform bei

gleichzeitigem Verlust lichter Auen durch Flussbaumaßnahmen und

Waldverdichtungen wurde auch

diese Art im Alpenvorland deutlich seltener. Durch das Aussterben der Art

im Isartal sowie in den Wäldern südlich Münchens inzwischen vollkommen isoliert in

den Eichen-Kiefernwäldern nördlich Münchens (dort noch häufig). Flugzeit Juni / Juli.

Die Falter saugen sehr gerne an Kratzdisteln, Knautien, Natternkopf, Rotklee,

Habichtskräuter und Weidenblättrigem Ochsenauge.

RL D: V RL By: V (T/S: 2, Av: 3 A:

n)

Ähnliche Art: Kleines Braunauge, dieses kleiner, hat mehr Orange auf der

Oberseite, v.a. beim Männchen und eine deutliche dunkle Linie in der

Diskalregion der Hinterflügel-Oberseite.

|

Flugzeit: |

05.06. (2000) |

- |

30.08. (2000) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

475 |

- |

1800 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

51 (2/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Verbreitung des Braunauges in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Braunauge, Weibchen

Oberschleißheim, Schweizerholz (M-L), 20.07.1987

Braunauge (Lasiommata

maera)

Oberschleißheim, Schweizerholz (M-L), 16.06.1999

Braunauge, Ei

Karkopf (RO), 30.07.1998

Karkopf (RO), im

felsigen Bereich Eiablage eines Braunauge-Weibchens

Kleines Braunauge (oben / unten)

Schnalstal, Oberperfl (Südtirol), 28.05.1997

Wimbachtal (BGL), Juni 2005

Lebensraum des Kleinen Braunauges

Lasiommata petropolitana

Ehrwalder Alm, 1500m (Nordtirol), 19.05.2007

Lasiommata

petropolitana (Kleines Braunauge)

Im Alpenraum häufig, mit Vorliebe im

Bereich südseitiger Felsfluren und im Randbereich von Geröllfluren. Im

Alpenvorland verschollen, dort verlief die Nachsuche an den

ehemaligen Fundorten Andechs und

Herrsching, Pupplinger Au bei Wolfratshausen (zuletzt 1948) sowie im Isartal

und Mangfalltal erfolglos.

Flugzeit Ende April bis Anfang Juli, je nach Höhe, stets deutlich vor dem

(größeren) Braunauge. Blütenbesuche an Kugeliger Teufelskralle,

Thymian, Mehl-Primel, Alpen-Steinquendel und gelben Korbblütlern.

RL D: R RL By: R (T/S: 0)

|

Flugzeit: |

29.04. (2004) |

- |

08.07. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

720 |

- |

1883 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

79 (37/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Gelbringfalter (Lopinga

achine)

Eching, Mallertshofer Holz (FS), 12.06.1999

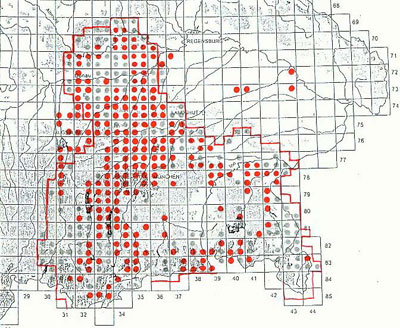

Lopinga achine (Gelbringfalter)

Außerhalb der Alpen stark

rückläufig und vom Aussterben bedroht. Völlig isoliert in lichten,

ehemals beweideten Eichen-Kiefernwäldern nördlich Münchens (um

Oberschleißheim), in den Isarauen

bei Wolfratshausen (ob noch ?) und in ehemals beweideten

Waldgebieten, wie z.B. der Grasleitener Moorlandschaft. In den Isarauen nördlich Münchens

(etwa seit 1980) verschollen,

ebenso u.a. bei München-Allach, Planegg, München-Trudering und Andechs

aktuell nicht mehr bestätigt.

Im Alpenraum lokal verbreitet,

insbesondere im Loisach- und Isartal, Schwerpunkt im Garmischer Becken und

bei Vorderriss, dort an manchen Tagen in großer Anzahl. Des weiteren im

Inntal bei Oberaudorf und im Berchtesgadener Land. Der Gelbringfalter fehlt

offensichtlich zwischen Isar und Inn (keinerlei Nachweise z.B. aus dem

Weißachtal).

Er besiedelt lichte Waldbereiche an

den Hängen und in den Flussauen, zumeist aktuell oder ehemals beweidet.

Obere Höhengrenze bei etwa 1100m, ein Einzeltier an einem Südhang

oberhalb von Garmisch-Partenkirchen noch auf etwa 1600m angetroffen.

Flugzeit Mitte Juni bis Mitte Juli. Die Falter saugen gerne an feuchtem

Moos und Kot, spät abends konnten sie auch mehrfach beim Blütenbesuch an

Liguster und Brombeere angetroffen werden sowie in Anzahl an verfaulendem

Brot. Im Gegensatz zu anderen Tagfaltern sind sie abends noch gut

nachweisbar, im Extremfall bis 21.00 Uhr, wenn das sonstige Tagfalterleben

seit über 1 Stunde erloschen ist.

Nördlich Münchens 1989-1992 noch sehr zahlreich im Schweizerholz bei

Oberschleißheim, dort seit 1994 nicht mehr gefunden (lichte,

augenscheinlich geeignete Waldbereiche sind dort jedoch nach wie vor

ausreichend vorhanden !).

Aktuelle Beobachtungen (2004 und 2005) aus dem Isartal zwischen Wallgau

und Vorderriß (GAP / TÖL), dem Inntal bei Oberaudorf (RO)

und vom Tal der Tiroler Achen bei Schleching und Marquartstein (TS) sowie

bei Reit im Winkl (TS). Stark rückläufig, an den außeralpinen Flugstellen nach wie vor durch

forstwirtschaftliche Maßnahmen , v.a. Waldverdichtungen, im Fortbestand

bedroht.

Anzahl der Fundorte: 35

Begleitarten: Ochlodes venatus (30), Boloria euphrosyne (25), Coenonympha

arcania (23), Lasiommata maera (20), Carterocephalus palaemon (20),

Anthocharis cardamines (19), Melitaea athalia (18), Gonepteryx rhamni

(17), Erynnis tages (17), Aporia crataegi (15), Nymphalis io (15),

Leptidea sinapis (14), Melitaea diamina (14), Plebeius argus (14),

Polyommatus bellargus (14), Vanessa cardui (13), Erebia oeme (13),

Maculinea arion (13), Parage aegeria (12) und Cupido minimus (12).

RL D: 1 RL By: 2 (T/S und Av: 1)

|

Flugzeit: |

05.06. (2000) |

- |

30.07. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1100 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

86 |

|||||||||||||||

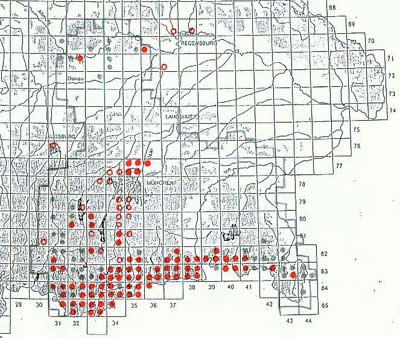

Verbreitung des Gelbringfalters in Oberbayern (rot: eigene

Beobachtungen)

Gelbringfalter

Oberschleißheim,

Berglwald (M-L), 03.06.2007

Lopinga achine

Oberschleißheim, Berglwald (M-L), 15.06.1997

Eching, Mallertshofer Holz

(FS), Juni 2002

lichter Kiefernwald, Lebensraum des Gelbringfalters,

an weiteren Arten kommen u.a. vor: Braunauge, Feuriger

Perlmuttfalter,

Mädesüß- und Sumpfwiesen-Perlmuttfalter sowie der

Mondfleck-Bürstenspinner

Lichte

Kiefernwaldbestände im Berglwald bei Oberschleissheim

(M-L),

Juni 1994. Im

Unterwuchs u.a. Färbermeister, Echtes Mädesüss, Schwalbenwurz und

Edelgamander. Eiablagehabitat des Gelbringfalters.

Eines der

artenreichsten Gebiete für Tagschmetterlinge in Oberbayern

(über 50

Arten). An weiteren Arten kommen vor:

8 Perlmuttfalterarten (u.a. Argynnis

adippe, Boloria selene, Boloria dia und Brenthis ino),

Perlgrasfalter, Braunauge, 6 Zipfelfalterarten (u.a. Callophrys rubi

und Satyrium ilicis) sowie die Widderchenarten Zygaena loti

und Zygaena ephialtes.

Lopinga achine

Vorderriss, Obere isar (TÖL), 28.06.1995

Stark aufgelichtete Hangwälder an der Oberen

Isar (TÖL), Juni 1995

hier hat nicht nur der Gelbringfalter noch seine Freude