Schachbrett (oben und unten)

Eching,

Mallertshofer Holz (FS), 29.06.2006

Schachbrett auf Knabenkraut, Männchen

Weilheimer Hardt (WM), 15.06.1998

Schachbrett, Männchen

Rohrenfeld, Donauauen (ND), 08.07.1994

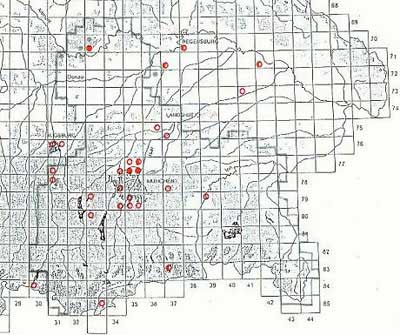

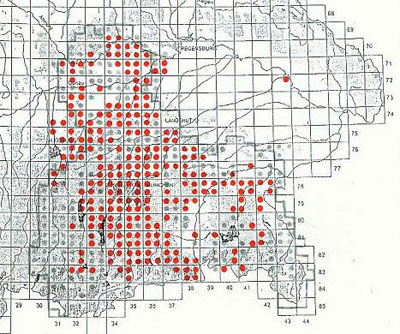

Verbreitung des Schachbretts in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Schachbrett an Mädesüß

Eching, Garchinger Heide (FS), 07.1985

Schachbrett-Paarung

Dollnstein, Sonnleite (EI), 08.07.1994

3 Schachbretter beim Blütenbesuch

Donautal bei Fridingen (Schwäbische Alb), 08.1984

Melanargia galathea

(Schachbrett)

In allen Naturräumen (außer Alpenraum) eine der häufigeren Tagfalterarten. Vielerorts jedoch, insbesondere im östlichen Oberbayern, infolge der heutigen intensiven Landwirtschaft

auffallend selten geworden und dementsprechend z.B. in folgenden

Regionen kaum noch zu finden: Donaumoos (ND), um Markt Indersdorf

(DAH), Dorfen (ED), Neumarkt-St. Veit (MÜ), Ampfing (MÜ),

Aßling (EBE), Rosenheim (RO), Wasserburg am Inn (RO), Palling (TS) und Peterskirchen (TS). Besiedelt

ein breites Spektrum höchstens extensiv genutzter Lebensräume. Regelmäßig

in großer Anzahl in lichten Wäldern und auf Heideflächen nördlich Münchens

sowie den Talflankenheiden der Fränkischen Alb. Im Alpenraum in den

niedrigeren Lagen, im Brauneckgebiet aber erstaunlicherweise auch noch zwischen 1500 und 1700m nachgewiesen. Flugzeit Mitte Juni bis Mitte August.

Des öfteren Raupenfunde abends in lichten Wäldern nördlich Münchens.

|

Flugzeit: |

07.06. (2003) |

- |

06.09. (1991) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1700 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

12 (-/17/7/12/1) |

|||||||||||||||

Schachbrett, Paarung

Oberschleißheim,

Berglwald (M-L), 02.07.2000

Schachbrett (Melanargia

galathea), bräunliche Raupe

Oberschleißheim, Berglwald (M-L), 14.05.2000

Schachbrett, grünliche Raupe

Oberschleißheim,

Berglwald (M-L), 12.05.1997

3 Rostbinden beim Blütenbesuch auf Silberdistel

Schluderns, Muntetschinig (Südtirol), 28.08.1999

Hipparchia semele

(Rostbinde)

In Oberbayern unmittelbar vom Aussterben bedroht !

Letzte Vorkommen in

Kalksteinbrüchen und auf stark beweideten Talflankenheiden im südlichen

Frankenjura (eigene Beobachtungen aus der Umgebung von Eichstätt) sowie

auf Heideflächen nördlich Münchens. Auf der Panzerwiese seit 1994

verschollen. Das 2005 durch eine Einzelbeobachtung aktuell bestätigte

Vorkommen auf der Fröttmaninger Heide steht aufgrund umfangreicher Auf-

und Nachforstungsmaßnahmen der Bundesforstverwaltung, Aufgabe der

militärischen Nutzung, Überbauungen durch Wohngebiete und

Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der neuen Arena unmittelbar vor dem Erlöschen.

Flugzeit im Juli und August.

Blütenbesuche an Thymian und Grauer Skabiose.

RL D: 3 RL By: 2 (T/S: 1, Av/A: 0)

|

Flugzeit: |

20.07. (1992) |

- |

28.08. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

530 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Fröttmaninger Heide

(M)

Lichte Kiefernwälder und vegetationsarme Schotterfluren

sind der

Lebensraum der Rostbinde und des Zweibrütigen

Würfeldickkopffalters

(beide in Oberbayern vom Aussterben bedroht)

sowie zahlreicher weiterer

bedrohter Insektenarten.

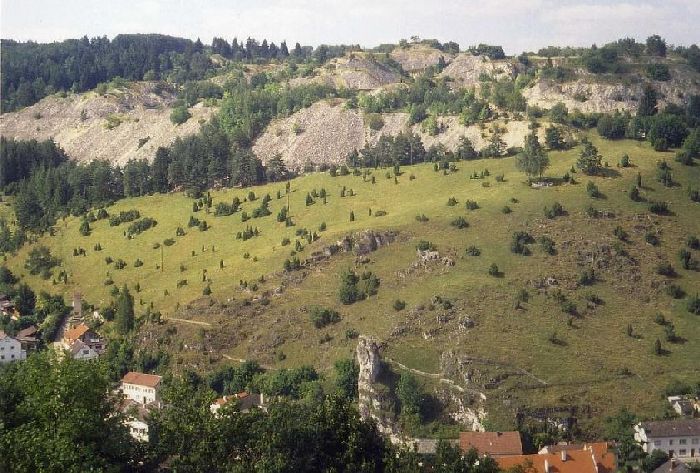

Eichstätt, Steinbrüche (EI)

Eiablagestelle der Rostbinde

Rostbinde (Hipparchia semele),

abends an Kiefer

Fröttmaninger Heide (M), 03.08.1997

München-Freimann, Fröttmaninger Heide (M), 28.08.1995

Lichte Kiefernwälder, Schotterfluren und Kleingewässer bieten zahllosen

Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum. Hier kommen vor: an

Tagfalterarten u.a. Rostbinde, die Dickkopffalter Hesperia comma,

Thymelicus acteon, Pyrgus armoricanus, die Bläulinge Polyommatus

bellargus, P. coridon, P. agestis, an Heuschrecken Stenobothrus

lineatus, S. stigmaticus, Myrmeleotettix maculatus und Metrioptera

bicolor, an Libellen Orthetrum brunneum und Sympetrum

pedemontanum, an Amphibien Wechselkröte und Laubfrosch, an Vogelarten

u.a. Heidelerche und Schwarzkehlchen usw

An Pflanzenarten u.a. Deutscher und Fransen-Enzian,

Berggamander, Silberdistel, Ähriger Ehrenpreis, Graue Skabiose, Gekielter

Lauch und Deutscher Backenklee.

Ab 1997/1998 massive Aufforstungen durch die Bundesforstverwaltung

mit Ahorn- und anderen

Laubgehölzen.

Rostbinde (Hipparchia semele)

München-Hasenbergl, Panzerwiese

(M), 11.08.1994

Rostbinde

Schluderns (Südtirol), 28.08.1999

Berghexe

(Chazara briseis), Männchen

Eichstätt,

Steinbrüche (EI), 07.08.1993

Ausgedehnte

Kalkmagerrasen und Steinbruchgelände im Gailachtal (EI),

Lebensraum von u.a. Berghexe, Apollo, Streifen- und Quendel-Bläuling.

4 Berghexen und 2 Rostbinden auf einer Silberdistel

Muntetschinig (Südtirol), 28.08.1999

Berghexe, Weibchen

Schluderns (Südtirol), 28.08.1999

Chazara briseis

(Berghexe)

Eine der seltensten Tagfalterarten Oberbayerns. Unmittelbar vom Aussterben bedroht.

Wenige Vorkommen im westlichen Frankenjura (Altmühltal mit Seitentäler).

Lebensraum sind (waren) stark beweidete Talflankenheiden mit ausgedehnten

Fels- und Geröllfluren. Aktuell wie der Apollo fast nur noch in

Kalksteinbrüchen. Ähnliche Ansprüche stellt die Rostbinde (Hipparchia

semele), unter den Heuschrecken die Rotflügelige Ödlandschrecke und

die Italienische Schönschrecke. Südlich der Donau auch früher (vor 1950) nur sehr lokal nachgewiesen,

dort ausgestorben.

Flugzeit im Hochsommer. Blütenbesuche u.a. an Stengellosen

Kratzdisteln.

RL D: 2 RL By: 1 (T/S und Av/A: 0)

|

Flugzeit: |

26.07. (1992) |

- |

11.08. (1990) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

530 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Berghexe, Männchen

Eichstätt, Figurenfeld (EI), 10.08.1986

Gletscherfalter

(Oeneis glacialis)

Mittenwald, Hasellähne, 1100m (GAP), 09.06.1998

Oeneis glacialis

(Gletscherfalter)

Aktuelle eigene Beobachtungen aus dem

Wettersteingebirge und dem Karwendel. Im Raum Mittenwald - Scharnitz bis auf

1000m herabgehend. Im Rotwandgebiet aktuell nicht mehr gefunden. Fehlt

offenbar in den Berchtesgadener Alpen. Lebensraum sind geröllreiche, meist südseitige Hänge

und Felsfluren. Flugzeit relativ früh, bereits vorrangig im Juni kurz nach der

Schneeschmelze (ähnlich Pyrgus andromedae).

Blütenbesuch u.a. an Viola biflora. 2005 am Scheinbergjoch bei Linderhof und am

Krottenkopf nachgewiesen.

Eine gezielte Nachsuche

nach weiteren aktuellen Vorkommen wäre u.a. an folgenden Orten sehr

wünschenswert: Kramerspitz (8432/3), Schöttelkarspitze (8533/2), Benediktenwand

(8334/2) und Wendelstein (8238/3)

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

19.05. (2007), davor 09.06. (1998) |

- |

22.07. (2005) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1000 |

- |

2050 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Geröllfluren bei der

Weilheimer Hütte auf knapp 2000m

Höhe (GAP),

unterhalb des Krottenkopfes, Lebensraum des Gletscherfalters

Hasellähne

bei Mittenwald (GAP)

Geröll- und Kalkfelsfluren (900-1200m) sind der Lebensraum

des

Gletscherfalters sowie u.a. Apollo, Styx-Mohrenfalter, Quendel-Bläuling,

Schwarzgefleckter Bläuling, Brauner Feuerfalter und Andromeda-Dickkopf. Unter den Heuschrecken ist Podisma pedestris besonders

erwähnenswert.

Oeneis glacialis

Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol),

19.05.2007

Oeneis glacialis, Männchen auf Gamskot

inmitten von Schneefeldern

Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol), 19.05.2007,

unten Ansitz auf einem Stein

Gletscherfalter

Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Blaukernauge (Minois dryas), Paarung

Isarauen bei Fischerhäuser (M-L), 31.07.2006

Blaukernauge,

Weibchen beim Blütenbesuch an Wasserdost

Taubenberg, Steinbachtal

(MB), 06.08.1998

Blaukernauge, Männchen

Winden, Zigeunerhöhle (Burgenland), 12.08.1997

Blaukernauge (Minois dryas), Raupe

Kirchseemoor bei Stubenbach (MB), 01.06.2000

Ergertshauser Moor (TÖL), Lebensraum vom Blaukernauge

im Alpenvorland

Blaukernauge, Weibchen

Eschenrieder Moos (DAH), 05.08.1998

3ha großer Pfeifengraswiesenrest des einst riesigen Dachauer Mooses

heute inmitten des mehrere Hundert Hektar kleinen Golfplatzes

Pfeifengraswiesen und Birkenwälder im Fußbergmoos

(FFB), Oktober 1998

Lebensraum vom Blaukernauge. Weiterhin kommen hier u.a. vor:

Randring-Perlmuttfalter, Baldrian-Scheckenfalter, die Ameisenbläulinge

Maculinea nausithous und Maculinea teleius, Brauner

Feuerfalter und

das Widderchen Adscita statices.

Pflege durch den Landesbund für Vogelschutz, Kreisgruppe

Fürstenfeldbruck, mit Mahd und Entbuschung, seit kurzem auch durch (bisher bezüglich

Artenschutz teilweise stark kontraproduktive) Beweidung.

Blaukernauge, Weibchen

Donauauen bei Neuburg (ND), 14.08.2002

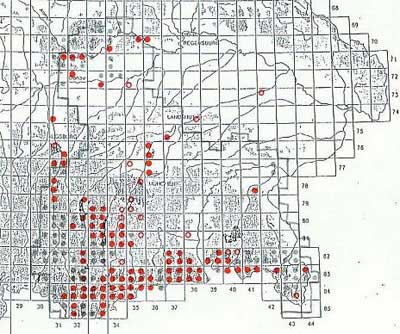

Minois dryas (Blaukernauge)

Schwerpunkt im voralpinen Hügel- und

Moorland, zwischen Lech und Mangfall noch ziemlich häufig und

charakteristisch für Streuwiesen in Niedermoorgebieten und auf

Flussschotterheiden in den Auen. Fehlt im Alpenraum nahezu vollständig.

Auf den Schotterplatten nur noch wenige, isolierte Vorkommen, auch im

Unterbayerischen Hügelland aktuell nur noch lokal auf Brennenstandorten

in den Donauauen. Beispielhaft für den Rückgang im Naturraum

Münchener Ebene das Vorkommen im hoffnungslos durch die Landwirtschaft

und die Jagd eutrophierten Naturschutzgebiet (???) Oberdingermoos (ED), wo man in den

vergangenen Jahren den letzten bemitleidenswerten Faltern beim Aussterben

zuschauen konnte.

Obere Höhengrenze bereits bei etwa 800m. Das

Blaukernauge fliegt im Juli und August. Raupenfunde an Pfeifengras vom

23.05.1994, 12.06.1997 und 01.06.2000. Eifriger Blütenbesucher, oft in

Anzahl auf Wasserdost, des weiteren u.a. Heilziest, Dost, Blutweiderich, Färberscharte,

Teufelsabbiss, Kohl-Kratzdistel und Silberdistel.

RL D: 2 RL By: 2 (Av/A: 3)

|

Flugzeit: |

06.07. (2003) |

- |

10.09. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

800 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

54 (-/26/-/-/-) |

|||||||||||||||

Blaukernauge (2x oben Weibchen, unten

Männchen)

und Großes Ochsenauge beim Blütenbesuch an Färberscharte

Erling-Andechs,

Mesnerbichel (STA), 05.08.1992

Durch Rotwildfütterung (Kartoffeln, Rüben, Mais-Silage)

eutrophierte ehemalige Pfeifengras-Streuwiesen im Naturschutzgebiet

Oberdingermoos (ED).

Hier stirbt gerade das Blaukernauge aus ! ! Bereits ausgestorben:

Sämtliche weiteren moortypischen Tagfalterarten. Dafür: massenhafte

Ausbreitung von Kanadischer Goldrute, Riesenbärenklau, Brennesseln,

Taubnesseln, Holunder; deutliche Zunahme von Tagpfauenauge, Admiral und

Landkärtchen als Alarmsignal: dieses Gebiet ist völlig kaputt ! Sehr

anschauliches und überaus sehenswertes Beispiel für die Zerstörung der

letzten Moorreste im Naturraum Münchener Ebene (gleiches gilt für

das Naturschutzgebiet Notzingermoos, ebenfalls ED).

NSG = Naturschmutzgebiet oder Notstandsgebiet ???

Weißer Waldportier

Hundsheimer Berg (Niederösterreich), 25.06.1992

Brintesia circe (Weißer Waldportier)

Aktuelle Vorkommen im südlichen

Frankenjura. Eigene Nachweise aus der Umgebung von Mörnsheim. Besiedelt

dort hochgrasige Magerrasen, zumeist in Waldnähe. Flugzeit Juli und August.

Südlich der Donau keine eigenen Beobachtungen, einige Nachweise aus dem 20.

Jahrhundert, zuletzt um 1988 bei Burghausen an der Salzach (Sage 1996).

RL D: 2 RL By: 2 (T/S: 1, Av/A: -)

Brintesia circe

Hohenburg (Oberpfalz), 21.08.1994

Raupe des Weißen Waldportiers

Abruzzen (Italien), Juni 1993

Weißer Waldportier

Jois, Martalwald (Burgenland), 30.08.1996

Milchfleck-Mohrenfalter

Kissinger Heide (Schwaben), 17.06.1989

Erebia ligea

Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Erebia

ligea (Milchfleck-Mohrenfalter)

Zählt im Alpenraum zu den häufigsten

Tagfalterarten. Im Alpenvorland v.a. in waldreichen, höhergelegenen

("montan getönten") Gebieten, oft gemeinsam mit dem Natterwurz-Perlmuttfalter und dem Graubindigen Mohrenfalter. Aktuelle nördliche

Vorposten bei Fürstenfeldbruck, Andechs, Isartal bei Grünwald, Dietramszell und Holzkirchen. Lokal

offenbar auch im Fränkischen Jura. Erscheint Ende Juni / Anfang Juli, Flugzeit im Alpenraum bis Ende August.. Blütenbesuche an

Wald-Witwenblume, Flockenblumen und Kratzdisteln.

RL D: V RL By: V (T/S: 3, Av/A: n)

Ähnliche Art: Erebia euryale. Unterschiede: Augenflecke in der orangen

Randbinde oberseits bei E. euryale ohne weißen Kern; E. ligea unterseits mit Milchfleck; E.

euryale-Weibchen haben auf der Hinterflügel-Unterseite ein deutliches

weißliches Band.

|

Flugzeit: |

22.06. (2000) |

- |

29.08. (2000) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

547 |

- |

1753 |

|||||||||||||

|

Verbreitung:

|

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

52 (10/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

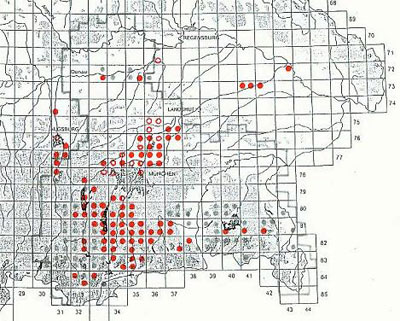

Verbreitung von Erebia ligea in Oberbayern

(rot: eigene Beobachtungen)

Bergwald-Mohrenfalter, Weibchen

Ettal, Ochsensitz, 1500m (GAP), 05.08.2003

Erebia

euryale (Bergwald-Mohrenfalter)

Im Alpenraum häufig. Typische Art der

Bergwälder zwischen 1200 und 1500m, oft in großer Anzahl. Flugzeit Juli

/ August. Saugt gerne an Disteln und Witwenblumen.

Zweijährige Larvalentwicklung, im oberbayerischen Gebirgsraum in den ungeraden Jahren häufiger,

2005 war wieder ein gutes Flugjahr.

RL D: V RL By: V (Av/A: n)

|

Flugzeit: |

24.06. (2007), davor 29.06. (2003) |

- |

15.08. (1997) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

780 |

- |

1800 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

76 (32/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Erebia euryale, Weibchen

Mittenwald,

Wechselboden (GAP), etwa 1600m, 26.07.1994

Bergwald-Mohrenfalter

(Erebia euryale)

Benediktenwand,

Tanner-Alm (TÖL), 13.07.1997

Erebia euryale, Männchen

Linderhof, Sägertal, etwa 1100m (GAP), 24.06.2007

Erebia eriphyle

Ausschließlich in den Berchtesgadener

Alpen, dort auch aktuell durch Alfred Haslberger nachgewiesen. Keine eigenen Beobachtungen.

RL D: R RL By: R

Ähnliche Art: Erebia manto. Diese ist etwas größer; weibliche Tiere von

Erebia manto haben auf der Unterseite der Hinterflügel gelbliche Flecke

Weibchen des Gelbgefleckten Mohrenfalters

Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994

Erebia

manto (Gelbgefleckter Mohrenfalter)

Lokale Vorkommen im Alpenraum in der

subalpinen Stufe. Eigenbeobachtungen aus dem Wetterstein- und dem Karwendelgebirge, den Chiemgauer Alpen (Geigelstein) und den

Berchtesgadener Alpen (u.a. Jenner). Besiedelt alpine

Rasen, Flachmoore und Rinderweiden. Flugzeit im Juli und August. Eine

Eiablagebeobachtung in die Blütenköpfe von Rotklee (25.07.1994). Blütenbesuche

an gelben Korbblütlern, Disteln und Tauben-Skabiose.

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

25.07. (1994) |

- |

30.08. (2005) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1300 |

- |

1813 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Geigelstein, Gipfel

1800m (TS), August 1998

Lebensraum zahlreicher montan und

subalpin verbreiteter Tagfalterarten,

darunter die Mohrenfalter Erebia manto und Erebia pronoe, der Perlmuttfalter

Boloria pales sowie der Wundklee-Bläuling.

Wechselboden (GAP), Juli 1994

Gelbgefleckter

Mohrenfalter (Erebia manto), Männchen

Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994 (oben und unten)

Mittenwald, Oberes

Dammkar, 2300m (GAP), Juli 1994

Alpine Rasen mit u.a. Schnee-Enzian (Gentiana nivalis),

Alpen-Leinkraut (Linaria alpina), Alpen-Spitzkiel (Oxytropis

jacquinii)

Lebensraum der Mohrenfalter Erebia epiphron, Erebia gorge und Erebia

pandrose, des Bläulings Polyommatus orbitulus und des Alpen-Gelblings

Schneibstein

(BGL), August 2005: Hier kommen u.a. Boloria

pales,

Erebia manto, Erebia epiphron und Erebia gorge vor

Erebia epiphron

Westliche Karwendelspitze (GAP), 2300m, 09.08.1994

Erebia epiphron

In den Hochlagen der Alpen. Eigene

Beobachtungen aus dem Karwendel (2000-2400m) und den Berchtesgadener Alpen

(u.a. Schneibstein) von alpinen Matten und Geröllrändern.

Die Falter fliegen im Juli /August und saugen u.a. an gelben Korbblütlern.

RL D: R RL By: R

Ähnliche Art: Erebia gorge, diese ist etwas größer und auf der

Hinterflügelunterseite anders gezeichnet, insbesondere das Weibchen.

|

Flugzeit: |

20.07. (2002) |

- |

30.08. (2005) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

2000 |

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung:

|

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Unpunktierter

Mohrenfalter

Mittenwald, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994

Erebia

pharte (Unpunktierter Mohrenfalter)

Lokale Vorkommen im Alpenraum in der

subalpinen Stufe. Eigenbeobachtungen aus dem Ammer-, Wetterstein-, Karwendel

und dem Mangfallgebirge (Brecherspitz, Rotwandgebiet, Schinder) ab 1400m

(z.B. Obere Firstalm und Wiesbauern-Hochleger). Besiedelt hochwüchsige,

alpine Rasen (Rostseggenrasen), Rinderweiden und Flachmoore, oft gemeinsam

mit Erebia manto. Flugzeit ist v.a. der Juli. Blütenbesuche beobachtet an

Disteln, Knautien und Alpen-Kreuzkraut.

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

19.06. (2007), davor 30.06. (1998) |

- |

09.08. (1994) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1262 |

- |

2050 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

100 |

|||||||||||||||

Alpine Rasen am Scheinbergjoch (etwa 1750m)

in den Ammergauer Alpen (GAP), Juli 2005

Hier kommen die Mohrenfalter Erebia pharte, gorge und oeme

vor,

des weiteren Gletscherfalter, Coenonympha gardetta und

Plebeius glandon

Karwendel, Wechselboden, 1600m (GAP), 26.07.1994

im Hintergrund die Soiernspitze

Die nordseitigen Rostseggenrasen bieten den Mohrenfaltern

Erebia manto, Erebia pharte und Erebia euryale geeigneten

Lebensraum

Erebia pharte

Rotwand, etwa 1700m (MB), 19.06.2007

Erebia pharte

Rotwand, Kümpfl-Alm, etwa 1600m (MB), 19.06.2007

Erebia melampus (Kleiner Mohrenfalter)

Osthelder (1925) nennt als Fundort die Brunnensteinspitze bei Mittenwald. Insofern streift Erebia melampus gerade noch Oberbayern. Keine aktuellen Nachweise.

RL D: R RL By R

Erebia melampus

Taschachtal (Tirol), 25.07.2006

Graubindiger

Mohrenfalter

Eching, Dietersheimer Brenne (FS), 02.08.1992

Mohrenfalter am Älpelesattel

in den Allgäuer Alpen (Schwaben), 10.08.1991

Erebia aethiops

Friedergries (GAP), 01.09.2006

Erebia

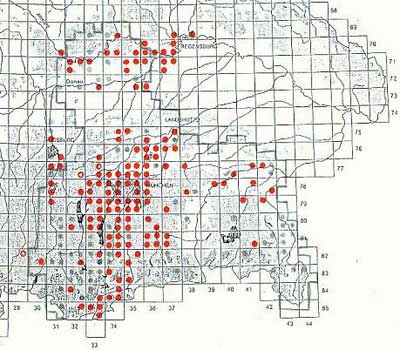

aethiops (Graubindiger Mohrenfalter)

Im Alpenraum häufig, von den Tallagen

bis etwa 1600m aufwärts. Lokal auch im Alpenvorland, vor allem in den

Flussauen (entlang des Lechs, der Isar zwischen München und Freising und an der Unteren

Alz) sowie zwischen Ammersee und Starnberger See, dort in

lichten Waldbereichen (zumeist ehemals waldweidegenutzt) und auf Moränen-Kalkmagerrasen.

Des weiteren im Donauraum und Fränkischen Jura auf Flussschotter- und

Talflankenheiden, jahrweise in größerer Anzahl. Flugzeit spät, überwiegend

im August. Die Falter saugen sehr gerne an Wasserdost, Tauben-Skabiose,

Dost und Gold-Distel. Ansonsten versammeln sich die Männchen gerne an

feuchten Wegstellen, eine Ansammlung auch an einer toten Erdkröte.

Außerhalb der Alpen deutlich rückläufig, z.B. an der Isar zwischen

Schäftlarn und München, im Perlacher Forst sowie unterhalb von Freising

nicht mehr gefunden.

Aktuelle Nachweise z.B. vom Garchinger Hart (AÖ).

RL D: 3 RL By: V

Einstufung für T/S m.E. unzutreffend, müsste zumindest 3 sein (im

Naturraum Münchener Ebene von den meisten ehemaligen Flugplätzen

verschwunden)

|

Flugzeit: |

29.06. (2007), davor 06.07. (2000) |

- |

15.09. (1995) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

1600 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

47 (11/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Graubindiger

Mohrenfalter (Erebia aethiops), Weibchen

Mauern,

Weinberg (ND), 24.07.1999

Erebia medusa (Frühlings-Mohrenfalter)

Regional deutlich rückläufig,

insbesondere infolge der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung

und dem gleichzeitigen Schwinden extensiv genutzter Biotope. Im

Unterbayerischen Hügelland abseits der Donauauen aktuell lediglich an Bahnböschungen bei Reichertshausen

und Paindorf (PAF) gefunden. In weiten Teilen der Schotterplatten, aber auch des Voralpinen Hügel-

und Moorlandes selten geworden, insbesondere generell im östlichen

Oberbayern. Besiedelt ein breites Spektrum höchstens extensiv genutzter

Lebensräume, u.a. Kalkmagerrasen, lichte Waldbereiche und Niedermoore.

Bevorzugt Brachen, fehlt "gründlich" gemähten Biotopen, in

intensiv genutzten Regionen wie z.B. bei Tittmoning (TS) und

Walpertskirchen (ED) reliktär an Bahnböschungen.

Flugzeit überwiegend im Juni. Blütenbesuche u.a. an Hahnenfuß,

Habichtskräutern und Thymian, des öfteren auch an Hundekot.

RL D: V RL By: V (T/S: 3)

Ähnliche Art: Erebia oeme. Unterschiede: E. medusa ist größer;

Fühlerkolbenunterseite bei E. oeme schwarz, bei E. medusa braun; Doppelpunkt

auf der Vorderflügelunterseite bei E. oeme auffallend zusammenliegend und

von nicht soviel Orange umgeben. Überschneidungsmöglichkeit jedoch nur

in den tieferen Lagen des Alpenraumes.

|

Flugzeit: |

25.04. (2007), davor 03.05. (2000) |

- |

06.07. (1991) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

|

- |

900 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

31 (-/39/21/-/24) |

|||||||||||||||

Bahneinschnitt bei Tittmoning (TS), eines der letzten

verbliebenen Vorkommen

des aus weiten Teilen Ostoberbayerns

verschwundenen

Frühlings-Mohrenfalters

Frühlings-Mohrenfalter (Erebia

medusa)

Eching, Mallertshofer Holz (FS), 10.06.1994 (oben und unten)

Mallertshofer Heide

(M-L)

Die Heideflächen und lichten Kiefernwälder bieten etwa 55 Tagfalterarten

Lebensraum. Dementsprechend zählt dieses zu den Landkreisen M-L und FS

zählende Gebiet zu den artenreichsten und wertvollsten in ganz

Oberbayern. Besonders beachtlich ist das Vorkommen des Gelbringfalters.

Des weiteren kommen in individuenreichen Beständen verschiedene

Perlmuttfalter (u.a. Boloria euphrosyne und Boloria selene),

der Frühlings-Mohrenfalter, das Rostbindige Wiesenvögelchen, etliche

Bläulinge (u.a. Himmelblauer und Sonnenröschen-Bläuling) sowie die

Dickkopffalter Spialia sertorius und Pyrgus alveus vor. Das

Gebiet wird vom Heideflächenverein betreut. Teilflächen sowohl im Wald

als auch ausserhalb werden gemäht bzw beweidet.

Lebensraum des Eis-Mohrenfalters (Erebia pluto):

oben Kare auf der Nordseite der Östlichen Karwendelspitze,

1700m (GAP), Juli 1994

unten Geröllfluren unterhalb der Zugspitze, etwa 2000m (GAP), Juli

2002

Fotografieren ließen sich die Tierchen aber höchst ungern bis gar nicht

Erebia pluto (Eis-Mohrenfalter)

Art der subalpinen und alpinen Höhenstufe.

Eigene Beobachtungen zwischen 1600 und 2400m aus dem Wetterstein- und dem

Karwendelgebirge, durchwegs von Geröllfeldern und deren Rändern.

Fundorte: Knorrhütte, Gatterl, Höllental-Angerhütte, Westliche und Östlichen

Karwendelspitze, dort am nordseitig gelegenen Kar (um 1600m). Fehlt in den

Berchtesgadener Alpen. An denselben

Stellen meist auch Erebia gorge. Flugzeit im Juli und August. Blütenbesuche an der Großblütigen

Gemswurz und an Habichtskräutern.

Hat wie die meisten hochalpinen Tagfalterarten eine (zumindest)

zweijährige Larvalentwicklung.

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

19.06. (2002) |

- |

13.08. (1998) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1387 |

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Erebia gorge

In den Hochlagen der bayerischen Alpen im

Bereich vegetationsarmer (teils nordexponierter) Kare und Schuttkegel. Eigene Funde im

Ammer-, Wetterstein- und Karwendelgebirge sowie aus den Berchtesgadener Alpen in Höhenlagen

zumeist zwischen

1700 und 2400m, oft gemeinsam mit Erebia pluto. Im Wimbachgries (BGL) 2005

bereits auf

1300m gefunden. Flugzeit im Juli und August.

Eine gezielte aktuelle Überprufung früherer Vorkommen wäre u.a. an folgenden Orten sehr

wünschenswert: Jägerkamp (8337/1) und Schinderkar (8337/3)

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

19.06. (2005) |

- |

30.08. (2005) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1300 |

- |

2300 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Wimbachgries

(BGL), Juni 2005

Der größte Schuttstrom im oberbayerischen Alpenraum

Lebensraum von Erebia gorge, des weiteren u.a. Coenonympha

gardetta,

Lasiommata petropolitana und Pyrgus andromedae

Erebia gorge

Mittenwald,

Oberes Dammkar, 2200m

(GAP), 09.08.1994

Lebensraum der Mohrenfalter Erebia gorge und Erebia pluto

bei der

Knorrhütte, etwa 2050m (GAP)

Erebia pronoe, Weibchen

Geigelstein, 1700m (RO), 08.08.1998

Erebia pronoe

Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Wolfsschlucht (MB)

Lebensraum des Wasser-Mohrenfalters,

des weiteren u.a. Senf-Weißling,

Früher Perlmuttfalter,

Perlgrasfalter und Kleines Braunauge.

Erebia pronoe, Paarung (oben Weibchen)

Ettal, Ochsensitz, 1500m (GAP), 05.08.2003

Erebia

pronoe (Wasser-Mohrenfalter)

Ausschließlich im Gebirgsbereich. Dort

eine der häufigeren Mohrenfalter-Arten. Von den Tallagen, dort gerne auf

extensiv beweideten Magerrasen, bis oberhalb der Waldgrenze, besonders in

der Krummholzzone im Bereich von Lawinenbahnen, Bächen und Geröllfeldern.

Fliegt Juli / August. Blütenbesuche an Teufelsabbiss, Knautien,

Silberdistel und Großer Sterndolde.

Ähnliche Art: Erebia styx, diese hat einen kleinen Zahn an der braunen

äußeren Randbinde der Vorderflügel-Unterseite und eine fehlende innere

Binde auf der Hinterflügel-Unterseite.

|

Flugzeit: |

06.07. (2000) |

- |

08.09. (2000) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

805 |

- |

2050 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

89 (49/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Erebia styx, Männchen

Berchtesgaden,

Almbachklamm (BGL), 27.08.2005

Foto: Martina Katholnig

Erebia styx

Eine der seltensten Tagfalterarten

Bayerns. Aktuelle Nachweise von der Hasellähne bei Mittenwald (südseitige

Felswände mit viel Aurikel und Stengel-Fingerkraut), vom

Oberen Isartal bei Vorderriß (um 800m, Erstnachweis durch Ulrich Rau) im Bereich südseitiger, stark

aufgelichteter Wälder in Kontakt mit Kalk-Felsfluren (dort in Gesellschaft von

u.a. Gelbringfalter, Schwarzgefleckter Bläuling und Roter

Würfeldickkopf)

und aus dem Berchtesgadener Land (Alfred Haslberger). Am 27.08.2005 in der Almbachklamm bei Berchtesgaden bestätigt. Dort an Kalk-Felsfluren mit u.a.

Stengel-Fingerkraut, Silberwurz, Blauem Steinbrech und Breitblättrigem

Laserkraut.

Blütenbesuche bevorzugt am Stengel-Fingerkraut (Potentilla aurescens).

Die Raupe lebt an Kalk-Blaugras (Sesleria varia).

RL D: R RL By: R

Einstufung m.E. unzutreffend, 1 oder 2 wäre angebracht (geringe Anzahl an

Fundorten, akute Gefährdung der Vorkommen durch Verwaldung der Felsfluren und Aufforstungen)

Erebia styx, Weibchen (oben und unten)

Blütenbesuch an

Stengel-Fingerkraut

Vorderriss (TÖL), 11.08.1995

Fotos: Heinz Ruppert

Erebia styx, Weibchen

Almbachklamm (BGL), 27.08.2005

Foto: Martina Katholnig

Almbachklamm (BGL), August 2005

Obere Isar östlich

von Vorderriss (TÖL)

Am südseitigen Hang im Bereich der Felsfluren und am Hangfuß

kommt der

Mohrenfalter Erebia styx vor.

An weiteren Arten u.a. Gelbringfalter, Idas-Bläuling,

Schwarzgefleckter Bläuling und Roter

Würfeldickkopffalter.

Doppelaugen-Mohrenfalter

Rotwand, etwa 1700m (MB), 19.06.2007

Erebia oeme

Karwendeltal (Nordtirol), 25.07.1999

Erebia oeme

Brunnenkopf (GAP), 02.07.2006

Erebia oeme

(Doppelaugen-Mohrenfalter)

Ausschließlich im Gebirgsbereich. Dort

eine der häufigeren Mohrenfalter-Arten. Von den Tallagen bis oberhalb der

Waldgrenze. Breites Lebensraumspektrum. Abgrenzung und Überschneidung mit

Erebia medusa in den tieferen Lagen unklar! Flugzeit im Juni und Juli. Blütenbesuche

an Alpen-Steinquendel und Bergdistel beobachtet.

|

Flugzeit: |

21.05. (2007), davor 29.05. (1999) |

- |

08.08. (1998) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

725 |

- |

1900 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

68 (21/-/-/-/-) |

|||||||||||||||

Gelbbindiger

Mohrenfalter

Oberammergau, Kofel, etwa 1300m (GAP), 19.06.1998

Erebia

meolans (Gelbbindiger Mohrenfalter)

In Oberbayern offenbar nur sehr

lokal in den Ammergauer Alpen, u.a.

im felsbereich des Kofel oberhalb von Oberammergau.

RL D: V RL By: 3

Gelbbindiger

Mohrenfalter

Oberammergau, Kofel, etwa 1300m (GAP), 19.06.1998

Graubrauner

Mohrenfalter

Westliche Karwendelspitze, 2350m (GAP), 22.07.1994

Erebia

pandrose (Graubrauner Mohrenfalter)

Art der subalpinen und alpinen Höhenstufe.

Eigene Beobachtungen aus dem Wetterstein- und dem Karwendelgebirge, v.a.

oberhalb von 2000m, in Gesellschaft von Erebia pluto, gorge, epiphron und

der Bläulinge orbitulus und glandon. Entwicklungszeit

zweijährig, erscheint unmittelbar nach der Schneeschmelze, Flugzeit Mitte Juni bis Ende Juli. Blütenbesuche

am Stengellosen Leimkraut.

RL D: R RL By: R

|

Flugzeit: |

19.05. (2007), davor 19.06. (2002) |

- |

24.07. (1994) |

|||||||||||||

|

Höhenverbreitung: |

1700 |

- |

2384 |

|||||||||||||

|

Verbreitung: |

|

|||||||||||||||

|

Rang: |

|

|||||||||||||||

Hier fühlt sich Erebia pandrose wohl:

Geröllfluren und alpine Rasen unterhalb der

Alpspitze,

etwa 2000m (GAP), Juni 2002

Erebia pandrose, Blütenbesuch

an Silene acaulis

Ehrwald, Südseite Wettersteingebirge, etwa 1900m (Nordtirol),

19.05.2007

unten die Unterseite